Как рассчитать фундамент под дом с помощью простых формул

В большинстве случаев, заливая фундамент под дом, застройщик не задумывается о расчете глубины его залегания, площади опоры и так далее. Как правило, мы закладываем фундамент как все, а весь расчет сводится к советам соседей по участку и фразам: «Мол, выдержит. Куда он денется?».

Такой подход не всегда бывает правильным, потому что даже на соседних участках бывают отклонения в характеристиках грунта. Ну а что бы не получилось так, что у соседа дом стоит целый, а у вас по всем стена пошли трещины, необходимо сделать хотя бы приблизительные расчеты.

Как правильно рассчитать стоимость фундамента под дом, я уж е рассказывал на конкретных примерах в одной из предыдущих статей. В этой статье поговорим о расчете размеров и свойств самого фундамента.

Влияние грунта на глубину заложения фундамента

Зависимость выбора типа фундамента от вида грунта, хорошо описана в статье Фундамент под дом из пеноблоков на различных грунтах, а какие вообще бывают типы фундамента, для каких построек они предназначены, а так же об их достоинствах и недостатках, я рассказывал в статье Типы фундамента под дом в современном строительстве.

Зависимость выбора типа фундамента от вида грунта, хорошо описана в статье Фундамент под дом из пеноблоков на различных грунтах, а какие вообще бывают типы фундамента, для каких построек они предназначены, а так же об их достоинствах и недостатках, я рассказывал в статье Типы фундамента под дом в современном строительстве.

Грунт оказывает самое непосредственное влияние, как на тип фундамента, так и глубину его заложения.

Глубину заложения столбчатого или свайного фундамента рассчитывать не имеет смысла, как правило, столбы (сваи) закладываются ниже глубины промерзания на 30-40см, но обязательно на твердый грунт.

Плитный фундамент закладывается на глубину, зависящую исключительно от толщины монолитной плиты.

Остается разобраться с глубиной заложения ленточных фундаментов, в зависимости от типа грунта. Расчет заглубления такого фундамента производится на основании рекомендательной таблицы:

Расчет фундамента по несущей способности грунта (вычисляем необходимую площадь опоры)

Рассчитать фундамент по несущей способности грунта очень просто, несмотря на видимую сложность и большой объем. Весь расчет сводится к определению минимальной площади основания фундамента под дом, при которой грунт без проблем выдержит всю массу дома, но все же что бы не запутаться, давайте обо всем по порядку.

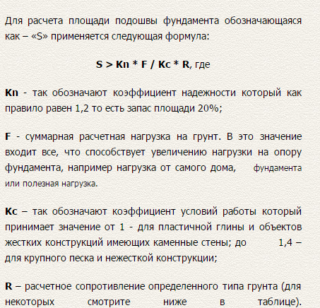

Сама формула для расчета минимальной площади основания фундамента выглядит следующим образом:

| S > γn · F / (γc · R) |

| γ c – коэффициент условий работы |

| γn = 1,2 – коэффициент надежности |

| F – нагрузка на основание (вес дома + вес фундамента + различные дополнительные нагрузки) |

| R – расчетное сопротивление грунта под основанием фундамента |

| S – площадь основания фундамента (см 2 ) |

Что это означает? Все просто, по формуле мы рассчитываем минимальную площадь опоры фундамента на землю, реальная площадь опоры должна быть больше расчетной, на сколько больше – зависит от желания и возможностей застройщика заложить запас по прочности.

Теперь давайте разберемся, где нам взять все эти страшные значения из формулы, чтобы рассчитать площадь основания фундамента.

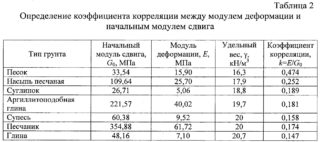

Коэффициент условий работы γ c

Коэффициент условий работы можно взять из этой таблицы:

| Грунт | Тип грунта | Коэффициент |

| Пески | Крупные, нежесткие и жесткие длинные сооружения | 1,4 |

| Мелкие, любые сооружения | 1,3 | |

| Крупные, жесткие длинные сооружения | 1,2 | |

| Глина | Слабопластичная, нежесткие и жесткие короткие строения* | 1,2 |

| Пластичная, нежесткой конструкции сооружения (деревянные), жеской конструкции длинные** | 1,1 | |

| Пластичная, жеская конструкция стен (кирпичные) | 1,0 |

* – короткие строения у которых соотношение длины к высоте менее 1,5

** – длинные строения у которых соотношение длины к высоте более 4

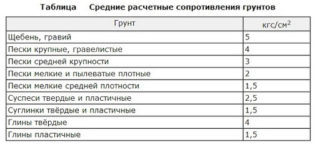

Рассчетное сопротивление грунта под основанием фундамента R

Так как масса всего дома будет практически полностью опираться на грунт под основанием фундамента, необходимо знать расчетные сопротивления различных грунтов на глубине, равной глубине заложения фундамента.

Если фундамент планируется углублять на 1,5м и более, то расчетное сопротивление грунта можно взять напрямую из таблиц.

Таблица для гравийных грунтов и песков:

Очень часто у нас на участке встречаются глинистые грунты. Для глинистого грунта расчетное сопротивление можно взять из этой таблицы:

Эти табличные данные можно напрямую использовать, в случае заложения фундамента на глубину 1,5м и более. В случаях заложения фундамента на меньшую глубину, плотность грунта под подошвой фундамента будет отличатся, а значит и будет отличатся и расчетное сопротивление грунта.

Для того, чтобы рассчитать фундамент, заложенный на глубину менее 1,5м, воспользуемся простой формулой

| R = 0,005*Ro *(100 + h/3) |

| Ro – значение из предыдущих таблиц |

| h – глубина заложения фундамента |

Как рассчитать массу дома с фундаментом F

Конечно, рассчитать абсолютно точную массу всего дома будет практически не возможно, в течение года масса дома будет постоянно меняться. Так, например, зимой дом будет тяжелее из-за снега на крыше, который тоже, в конечном итоге, опирается на фундамент дома.

Но приблизительную массу дома, со всеми дополнительными нагрузками, рассчитать не составит труда, тем более что некоторые значения берутся приближенно с максимальным запасом.

Что учитывается при расчете массы дома

При расчете учитывается все, что опирается на фундамент, а именно:

- полная нагрузка конструкции, включающая в себя массу стен с отделкой, перекрытия, кровлю, а так же и сам фундамент

- максимальная нагрузка от находящихся в доме объектов, передающих вес на фундамент дома (лестницы, камины, объекты интерьера и т.д.)

Если у вас полы первого этажа будут залиты по грунту, их нагрузку можно не учитывать. Так же можно не учитывать нагрузку от объектов, находящихся на таком полу (мебель, люди и т.д.).

Определяем массу стен

Каждый строительный материал имеет свой удельный вес, измеряется он в килограммах на один кубический метр. Например, у железобетона удельный вес – 2500 кг/м3, это значит, что один кубический метр бетона весит 2500 кг.

В СНиП II-3-79 «Строительная теплотехника» в приложении №3 «Теплотехнические показатели строительных материалов и конструкций» вы сможете найти удельный вес основных строительных материалов, но эти СНиП 1979 года, с того момента на строительном рынке появилось множество совершенно новых материалов. В связи с этим, физически невозможно написать удельный вес для каждого, да и такой точный расчет для индивидуального жилого малоэтажного дома, где учитывается вес растворных швов, гвоздей, скоб и т.д. – нецелесообразен.

В интернете в свободном доступе вы без труда найдете удельный вес любого интересующего вас материала, ну а если вы уже на 100% решили, из чего будете возводить свой дом, то удельный вес можно уточнить у производителя или продавца.

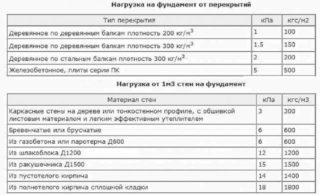

Для приблизительных расчетов можно воспользоваться таблицей, где указан вес одного квадратного метра стены (не путайте с удельным весом), а вам необходимо будет только подсчитать общую площадь всех своих стен и умножить на значение из таблицы.

Таблица веса квадратного метра стены при толщине стены 15см.

Площадь стен считается вместе с оконными проемами, т.е. просто умножаем высоту стены на ее длину без вычета проемов. Это необходимо для запаса прочности в расчетах.

Рассчитываем удельный вес перекрытий

Для того чтобы не рассчитывать массу отдельно по каждому материалу для перекрытия, можно воспользоваться приближенной таблицей, в которой указан примерный удельный вес одного квадратного метра перекрытия, для того, чтобы рассчитать полный вес всего перекрытия, необходимо его площадь умножить на данные из таблицы.

В этой таблице уже учтена с запасом нагрузка от бытовых объектов находящихся на перекрытии, поэтому дополнительно считать, сколько весит ванна, а сколько холодильник – не требуется.

Расчет удельного веса кровли

Для расчета нагрузки от кровли, надо знать из какого она материала будет построена, а так же необходимо посчитать площадь крыши. Затем площадь крыши умножить на данные взятые из этой таблицы:

Кроме нагрузки самой кровли, на фундамент в зимний период будет так же действовать нагрузка создаваемая снегом.

Расчет снежной нагрузки в зимний период

Для расчета снежной нагрузки, нам понадобятся данные из прошлой формулы, а именно площадь крыши, которую необходимо умножить на данные из таблицы:

Расчет веса фундамента

Здесь все просто, необходимо рассчитать объем в кубических метрах всего фундамента, т.е. сколько бетона потребуется для заливки, с учетом цокольной части, а затем полученную цифру умножить на 2500.

Почему на 2500? Потому что у железобетона удельный вес составляет 2500 кг в одном кубическом метре.

Итоговый расчет веса всего дома

Теперь все данные необходимо сложить, т.е.:

- вес стен

- вес перекрытий

- вес кровли

- снеговую нагрузку

- вес фундамента

Пример расчета полной нагрузки дома на грунт:

Не волнуйтесь, если в ваших расчетах будут совершенно другие значения и в других пропорциях. В таблице приведены численные значения – взятые из головы (примерные). Не нужно опираться на них при своих расчетах.

Окончательный расчет минимальной площади подошвы фундамента под дом

Напомню формулу для расчета площади основания фундамента и приведем пример расчета простого фундамента:

γn – коэффициент надежности для запаса прочности, постоянная величина равная 1,2

R – расчетное сопротивление грунта под основанием фундамента, берется из таблицы, для примера возьмем его равным 2,5

F – полная нагрузка дома, из последней таблицы возьмем примерно подсчитанную массу всего дома, у нас она равна150 000 кг

γc – коэффициент, зависящий от грунта и самого строения, взятый из таблицы вверху статьи, давайте для примера примем его равным 1,1

Теперь остается только подставить все значения в формулу:

S > 1,2 · 150 000 / 1,1 · 2,5 = 65 454 см 2

Давайте полученное значение округлим до 66 000 см 2 .

Не волнуйтесь, что получилось такое большое страшное значение, не забывайте, что это значение минимальной площади в см 2 , а чтобы перевести его в м 2 надо разделить на 10 000.

66 000 / 10 000 = 6,6 м 2

Что это означает? Все очень просто, площадь подошвы фундамента под дом должна быть не менее 6,6 м 2 . Больше – конечно можно. Даже желательно, чтобы было больше, как говорится – с запасом по прочности. Но меньше – ни в коем случае!

Для того чтобы рассчитать площадь основания ленточного фундамента, достаточно общую длину всей закладываемой ленты умножить на ширину. Т.е. допустим у вас длина всей ленты 50м, а ширина – 0,4м. Расчитаем площадь опоры фундамента на грунт умножив 50*0,4 = 20м 2 . Это говорит о том, что наш будущий фундамент подходит под наш расчетный дом с большим запасом, почти в три раза. А это, в свою очередь, означает, что можно уменьшить площадь опоры. Длину мы не уменьшим, скорее всего, а ширину вполне возможно.

При расчете столбчатого фундамента таким образом подбирают количество столбов, т.е. у нас известна площадь опоры одного столба, нам необходимо чтобы сумма площадей всех столбов была больше расчетной. И чем больше будет запас прочности, тем естественно будет лучше.

Подведем итог расчета фундамента

Как видите, очень много всего написано, но это не от сложности расчетов, а из-за множества различных типов грунтов, строительных материалов и т.д. Сам расчет заключается нахождении по таблицам значений и в подстановке их в формулу.

Конечно, это очень приблизительные расчеты, но они уже учитывают приличный запас по прочности, поэтому проделанной работы вполне хватит для того, чтобы рассчитать фундамент под частный дом малой этажности.

Какая должна быть глубина заложения фундамента?

Глубина заложения фундамента — проектируемая величина, которая зависит от типа здания или сооружения, климатической зоны, грунтов на участке и уровня залегания подземных вод. На эту величину также оказывает влияние конструкция здания (с подвалом или без), принцип его использования (с отоплением или без), этажность и масса.

Если говорить предметно, это та величина, на которую нужно будет закопать фундамент, для того чтобы он обеспечивал стабильную опору для сооружения. Бывают они двух видов:

- глубокого заложения;

- мелкого заложения или незаглубленные.

Типы ленточных фундаментов по глубине заглубления

Согласно нормам строительства для того чтобы противостоять силам морозного пучения, подошву необходимо заглублять на 15-20 см ниже уровня промерзания для грунта. При выполнении этого условия фундамент называют «глубокого заложения» или «заглубленный».

При глубине промерзания больше 2 метров проведение земляных работ имеет очень большие объемы, велик также расход материалов и очень высока цена. В этом случае рассматривают другие типы фундаментов — свайные или свайно-ростверковые, а также возможность заложения выше нормативной точки промерзания. Но это возможно только при наличии грунтов с нормальной несущей способностью, обязательном утеплении цоколя и фундамента, а также при устройстве утепленной отмостки. В этом случае глубина заложения уменьшается в разы и обычно составляет менее метра.

Иногда фундамент заливают прямо на поверхности. Это — вариант для хозпостроек, причем, скорее всего из древесины. Только она в таких условиях способна компенсировать возникающие перекосы.

Что такое глубина заложения фундамента

Перед началом планирования дома, вы должны решить, в каком месту участка хотите поставить дом. Если геологические исследования уже есть, учитывайте их результаты: чтобы меньше было проблем с фундаментом, имел он минимальную стоимость, желательно выбрать самый “сухой” участок: там, где грунтовые воды находятся как можно ниже.

Первым делом вы должны определиться с местом для дома на участке

Далее в выбранном месте проводят геологические исследования почвы. Для этого бурят шурфы на глубину от 10 до 40 метров: зависит от строения пластов и планируемой массы здания. Скважин делают как минимум, пять: в тех, точках, где планируются углы и посередине.

Средняя стоимость такого исследования — порядка 1000 $. Если стройка планируется масштабная, сумма не сильно отразится на бюджете (средняя стоимость дома 80-100 тыс. долларов), а уберечь может от многих проблем. Так что в этом случае заказывайте исследование у профессионалов. Если же поставить хотите небольшую постройку — небольшой дом, дачу, баню, беседку или площадку с мангалом, то вполне можно сделать исследования самостоятельно.

Исследуем геологию своими руками

Для проверки геологического строения грунтов своими руками вооружаемся лопатой. Во всех пяти точках — под углами будущего строения и в середине — придется копать глубокие ямы. Размер: метр на метр, глубина — не менее 2,5 м. Стенки делаем ровные (хотя бы относительно). Выкопав яму, берем рулетку и листок бумаги, замеряем и записываем слои.

Чтобы исследовать грунт под фудамент самостоятельно, нужно будет копать подобные шурфы на глубину порядка 2,5 метров

Что можно увидеть в разрезе:

Часто сложности возникают при попытках различить глиносодержащие грунты. Иногда достаточно только на них посмотреть: если преобладает песок и имеются вкрапления глины — перед вам супесь. Если преобладает глина, но есть и песок — это суглинок. Ну а глина не содержит никаких вкраплений, копается тяжело.

Есть еще один метод, который поможет вам удостоверится насколько правильно вы определили грунт. Для этого из увлаженного грунта скатывают руками валик (между ладонями, как когда-то в детском саду) и сгибают его в бублик. Если все рассыпалось — это малопластичный суглинок, если развалилось на куски — пластичный суглинок, если осталось целым — глина.

Определившись с тем, какие грунты у вас находятся на выбранном участке, можно приступать к выбору типа фундамента.

Глубина заложения фундамента в зависимости от уровня грунтовых вод

Все особенности проектирования описаны в СНиП 2.02.01-83*. Обобщенно все можно свести к следующим рекомендациям:

- При планировании на скальных, песчаных крупной и средней крупности, гравелистых, крупнообломочных с песчаным заполнителем грунтах глубина залегания фундамента от уровня расположения подземных вод не зависит.

- Если под подошвой фундамента находятся мелкие или пылеватые пески, то при уровне подземных вод расположенных на 2 метра ниже уровня промерзания грунта, глубина заложения фундамента может быть любой. Если воды находятся выше этой отметки, то закладывать фундамент нужно ниже уровня промерзания.

- Если под подошвой находится будут глины, суглинки, крупнообломочные грунты с пылеватым или глинистым заполнителем, то фундамент однозначно должен быть ниже уровня промерзания (от уровня подземных вод не зависит).

Таблица с рекомендуемой глубиной заложения фундамента в зависимости от типа грунта и уровня подземных вод

Как видите, в основном уровень заложения фундамента фундамента определяется наличием подземных вод и тем, насколько сильно промерзают грунты в регионе. Именно морозное пучение становится причиной проблем с фундаментами (или изменение уровня грунтовых вод).

Глубина промерзания грунтов

Чтобы примерно определить до какого уровня промерзают грунты в вашем регионе, достаточно взглянуть на расположенную ниже карту.

По этой карте можно примерно определить уровень промерзания грунтов в регионе

Но это — усредненные данные, так что для конкретной точки определить значение можно с очень большой погрешностью. Для пытливых умов приведем методику расчета глубины промерзания грунта в любой местности. Вам нужно будет знать только средние температуры за зимние месяцы (те, в которых среднемесячная температура имеет отрицательные значения). Можете посчитать сами, формула и пример расчета выложены ниже.

Формула расчета глубины промерзания

Dfn — глубина промерзания в данном регионе,

Do — коэффициент, учитывающий типы грунта:

- для крупнообломочных грунтов он равен 0,34;

- для песков с хорошей несущей способностью 0,3;

- для сыпучих песков 0,28;

- для глин и суглинков он равен 0,23;

Mt — сумма среднемесячных отрицательных температур за зиму в вашем районе. Находите статистику службы метрологии по вашему региону. Выбираете месяца, в которых среднемесячная температура ниже нуля, складываете их, находите квадратный корень (есть функция на любом калькуляторе). Результат подставляете в формулу.

Например, собираемся строиться на глине. Средние зимние температуры в регионе: -2°C, -12°C, -15°C, -10C, -4°C.

Расчет промерзания грунта будет таким:

- Mt=2+12+15+10+4=43, находим квадратный корень из 43, он равен 6,6;

- Dfn= 0,23*6,6= 1,52 м.

Получили, что расчетная глубина промерзания по заданным параметрам: 1,52 м. Это еще не все, учесть нужно будет ли отопление, и, если будет, какие температуры будут поддерживаться в нем.

Если здание неотапливаемое (баня, дача, стройка будет идти несколько лет), применяют повышающий коэффициент 1,1, который создаст запас прочности. В этом случае глубина заложения фундамента 1,52 м * 1,1 = 1,7 м.

Если здание будет отапливаться, грунт тоже будет получать порцию своего тепла и промерзать будет меньше. Потому при наличии отопления коэффициенты понижающие. Их можно взять из таблицы.

Коэффициенты, учитывающие наличие отопления в здании. Получается, чем теплее в доме, тем на меньшую глубину нужно заглублять фундамент

Итак, если в помещениях будет постоянно поддерживаться температура выше +20°С, полы с утеплением, то глубина заложения фундамента будет 1,52 м * 0,7 = 1,064 м. Это уже меньшие затраты, чем углубляться на 1,52 м.

В таблицах и на картах приведен средний уровень за последние 10 лет. Вообще, наверное, в расчетах стоит использовать данные за самую холодную зиму, которая была за последние 10 лет. Аномально холодные и бесснежные зимы бывают примерно с такой периодичностью. И при расчетах желательно ориентироваться на них. Ведь вас мало успокоит, если отстояв 9 лет, на 10-й ваш фундамент даст трещину из-за слишком холодной зимы.

На какую глубину копать фундамент

Вооружившись этими цифрами и результатами исследования участка, нужно подобрать несколько вариантов фундаментов. Самые популярные — ленточный и столбчатый или свайный. Большинство специалистов сходится во мнении, что при нормальной несущей способности грунта их подошва должна находиться на 15-20 см ниже глубины промерзания. Как ее посчитать, мы рассказали выше.

Глубина заложения фундамента — это уровень, на который необходимо углубить фундамен

При этом учитывайте следующие рекомендации:

- Опираться подошва должна на грунт с хорошей несущей способностью.

- Фундамент должен погружаться в несущий слой минимум на 10-15 см.

- Желательно чтобы грунтовые воды располагались ниже. В противном случае необходимо принимать меры по отведению воды или понижению их уровня, а это требует очень больших средств.

- Если несущий грунт находится слишком глубоко, стоит рассмотреть вариант свайного фундамента.

Выбрав несколько типов фундамента, определив для них глубину заложения, проводят ориентировочный подсчет стоимости каждого. Выбирают тот, который будет экономичнее.

Еще обратите внимание, что для уменьшения глубины заложения фундамента можно применять утепленную отмостку. При строительстве ленточного фундамента мелкого заложения отмостка обязательна.

Мелкозаглубленный фундамент

Иногда фундамент глубокого заложения строит очень дорого. Тогда рассматривают свайный (свайно-ростверковый) или фундаменты мелкого заложения (мелкозаглубленные). Их еще называют “плавающими”. Их только два вида — это монолитная плита и лента.

Плитный фундамент считается самым надежным и легко предсказуемым. У него такая конструкция, что она может получить значительные повреждения только при грубых просчетах при проектировании. Тем не менее, и его можно испортить.

Тем не менее, застройщики плитные фундаменты не любят: они считаются дорогими. На них уходит много материала (в основном арматуры) и времени (на вязку той же арматуры). Но иногда плитный фундамент получается дешевле ленточного глубокого заложения или даже свайного. Так что не сбрасывайте его сразу со счетов. Он бывает оптимальным, если строить хотят тяжелое здание на пучнистых или сыпучих грунтах.

Фундамент мелкого заложения

Мелкозаглубленная лента может иметь глубину от 60 см. При этом она должна опираться на грунт с нормальной несущей способностью. Если глубина плодородного слоя больше, то глубина заложения ленточного фундамента увеличивается.

С ленточными фундаментами мелкого заложения под легкие здания все очень просто: они работают хорошо. Комбинация со срубом из бревна или бруса — это экономный и в то же время надежный вариант. Если и случаются перегибы ленты, то упругая древесина отлично с ними справляется. Почти также хорошо себя на такой основе чувствует себя каркасный дом.

Более внимательно нужно просчитывать если на мелкозаглубленном ленточном фундаменте собираются строить задние из легких строительных блоков (газобетона, пенобетона, и т.п.). Они на изменения геометрии реагируют не самым лучшим образом. Тут нужна консультация опытного и, обязательно, компетентного специалиста с большим опытом.

Строение плитного фундамента

А вот под тяжелый дом мелокзаглубленный ленточный фундамент ставить невыгодно. Чтобы передать всю нагрузку, его нужно делать очень широким. В этом случае, скорее всего, дешевле будет плитный.

Как работает мелкозаглубленый фундамент

Этот тип используется тогда, когда бороться с силами пучения слишком дорого и не имеет смысла. В случае с фундаментами мелкого заложения с ними и не борются. Их, можно сказать, игнорируют. Просто делают так, что фундамент и дом поднимаются и опускаются вместе с вспучившимся грунтом. Потому их еще называют «плавающими».

Все что при этом необходимо — обеспечить стабильное положение и жесткую связь всех частей фундамента и элементов дома. А для этого нужен правильный расчет.

Как правильно рассчитать фундамент под дом

Фундаменты и основания проектируют так, чтобы они были устойчивыми и прочными. Расчет фундамента делается с учетом несущей способности и деформации грунта для определения оптимальной конструкции и размеров. Опора под действием нагрузок несколько смещается, что недопустимо по нормам эксплуатации строения. Из-за этого фундаменты рассчитываются методом предельных состояний, так, что малое увеличение усилий приводит к разрушению.

- Влияние грунта на глубину заложения фундамента

- Что включает в себя расчет фундамента

- Расчет по несущей способности грунта

- Расчет на деформацию грунта

- Основные этапы расчета

- Определение веса конструкций дома

- Определение размеров фундамента

- Корректировка размеров фундамента

- Как самому определить тип грунта на участке

- Пример расчета ленточного фундамента

Влияние грунта на глубину заложения фундамента

При расчете фундамента необходимо знать характеристики грунта и будущие нагрузки

Углубленность в грунт зависит от типа строения и его конструкции. Для расчета собираются нагрузки, действующие на основание. Геологические условия, степень пучения почвы, осаждение и промерзание являются важными показателями для расчета фундамента. Глубина заложения принимается не меньше 0,5 м (исключая скальные породы).

В каждом случае углубление рассчитывается по индивидуальным правилам так, чтобы принять минимальную величину для снижения объема выемки грунта, уменьшить работы по реструктурированию почвы ниже подошвы котлована. Упрощается водоотведение с участка при выборе оптимальной степени заглубления основания в грунт.

Правила определения глубины заложения:

- подошва опускается в толщу несущего слоя на 10 – 15 см;

- не допускается присутствие под подошвой основания грунта небольшой толщины, если его технические характеристики уступают свойствам подкладываемого слоя;

- закладку делают выше отметки подъема грунтовой жидкости для исключения работ по водопонижению при строительстве.

Величина углубления оснований назначается без учета степени промерзания под внутренними стенами в строениях с отоплением, если грунты предохраняются от увлажнения с начала строительства и до ввода в работу.

Что включает в себя расчет фундамента

Проектировщик собирает нагрузки с наземного строения и подбирает конструкцию основания. Подземная часть здания работает совместно с грунтом, поэтому характеристики почвы также учитываются, например, ее возможность выдерживать предельные усилия.

Расчет фундамента состоит из таких частей:

- расчет по сопротивлению нагрузкам (несущая способность);

- расчет по деформации почвы.

Проектирование проходит отдельной фазой или в составе проекта «под ключ». Используются следующие конструкции фундаментов:

- ленточная (монолитная или сборная железобетонная);

- столбчатая с балками или без;

- свайная;

- из плит;

- другие виды.

До начала расчета у конструктора должны быть строительные условия возведения, геодезические и инженерные характеристики объектной площадки, климатические показатели в районе. Специалист работает с архитектурными чертежами и детальными разрезами узлов, использует сведения о технологических и конструктивных особенностях строения.

Конструктор приводит перечень нагрузок, воспринимаемых фундаментом, и в письменной форме предлагает варианты при выборе его типа. В составе проекта прилагаются общие и деталировочные чертежи с описанием основания, отметками заглубления, габаритными размерами. Приводится спецификация материалов, расчет бетона на фундамент, требования к арматуре и проект опоры.

Расчет по несущей способности грунта

В процессе рассчитывается ширина, высота, давление на подошву и другие критерии. Основание считается надежным, если произведение нижней площади на несущую способность будет больше, чем нагрузки от веса здания.

Формула S · H > P, где:

- S — площадь подошвы, м²;

- H — несущая способность, кг/м²;

- P — масса строения со всеми нагрузками, кг.

Расчет фундамента для дома ведется по следующей методике:

- определяется показатель сопротивления грунта нагрузкам;

- высчитывается общий вес строения;

- находится величина давления на почву;

- сравнивается нагрузка и несущая способность земли, вносятся исправления в размерные параметры.

Снеговую массу на кровле можно высчитать по удельному весу покрова. Например, в средней полосе показатель составляет 100 кг/м². Если в здании есть нестандартный объект, например, бассейн, его вес прибавляется к общей массе.

Вес людей для загородного дома, квартиры в городе и коттеджа считается по формуле Рл. = 400 кг/м² · Sп., где:

- Рл. — вес людей, кг;

- Sп. — площадь дома, м².

В результате выбирается правильное равновесие показателей для обеспечения устойчивости и прочности дома. Расчет исключает сдвиг подошвы и опрокидывание конструкции.

В проекте учитывается направление нагрузок, например, наклонные, вертикальные или горизонтальные. Для этого применяются коэффициенты, которые есть в справочниках конструктора и проектировщика.

Расчет на деформацию грунта

При расчете учитывается проектное сопротивление почвы на уровне размещения фундаментной подошвы. При заглублении на 1,5 метра и ниже показатель грунта берется из таблиц.

- гравий с песчаным или глинисто-пылеватым заполнителем — 4 — 5 кг/см²;

- щебень с аналогичным наполнителем — 4,5 – 6 кг/см²;

- крупные и средние пески средней и высокой плотности — 2,5 – 4,5 кг/см²;

- пылеватые и мелкие пески маловлажные и влажные — 1,5 – 2 кг/см².

- супеси (пористость 0,3 – 0,7) — 2 – 4 кг/см²;

- суглинки — 1 – 4 кг/см²;

- глины — 1 – 9 кг/см².

Если фундамент углубляется меньше 1,5 м, плотность под нижней границей будет отличаться. Для расчета применяется формула R = 0.005 · Ro · (100 + h / 3), где:

- Rо — значение из таблицы для глубины 1,5 м;

- H — расчетная глубина.

Деформации опор строений бывают осадочными и просадочными. Первый вид включает понятия: полное, среднее или дополнительное оседание под нагрузкой, что определяется количеством измененных участков. Дополнительные деформации бывают от увлажнения дождем и талым снегом, при неправильно выполненной отмостке вокруг дома. Основания осаждаются из-за динамического действия оборудования, протечек канализации, водопровода.

Просадки – провальные деформации, при которых грунт изменятся коренным образом. Для их предупреждения лессовидные и рыхлые песчаные почвы уплотняются, мерзлые грунты оттаиваются.

Основные этапы расчета

Карта глубины промерзания грунта

При проектировании подразумевается, что нагрузка от веса строения распределяется равномерно по площади опоры. Во влажных суглинистых и глинистых почвах жидкость замерзает быстро, грунт вспучивается. Такая особенность этих типов негативно сказывается на несущей способности.

Аналогично действует высокая отметка почвенных вод, если глубина замерзания находится значительно ниже. Неравномерность такого процесса ведет к перекосу фундамента и появлению трещин, в результате дом требует ремонта уже через 2 – 3 года.

Расчет ленточного фундамента предполагает проведение этапов:

- нахождение массы строения путем сбора полезных и вредных нагрузок на конструктивные элементы дома;

- выбор размеров опоры;

- корректировка габаритов после окончательного расчета и проверки параметров.

Ошибки проектирования заключаются в том, что глубина примыкающего основания делается больше, чем подошва существующей опоры строения. Прочность фундамента страдает, если он делается на мелкой глубине (50 см) от уровня пола из газобетона, что часто встречается в гараже или подобных строениях. Нельзя допускать, чтобы на основание дома перераспределялись усилия, которые больше, чем несущая характеристика опорной части.

Определение веса конструкций дома

Нагрузка стен и перекрытий на фундамент

Для начала определяется вид грунта и высота стояния почвенных вод для региона строительства. Учитываются материалы, которые применяются для конструкции каркаса здания, кровли, наружной и внутренней отделки. Планировка строения, его этажность и вид крыши берется из архитектурных и строительных чертежей.

Приблизительная масса дома складывается из постоянной и временной нагрузки. К постоянной относится собственный вес стен, кровли, перекрытий. Учитывается давление земли и почвенных вод на боковые стенки основания.

Временная нагрузка бывает:

- длительная;

- кратковременная;

- особый вид.

К длительному давлению относится усилие, передаваемое от оборудования, воздействие веса материалов, хранящихся на складе, мебели. Кратковременное усилие возникает при нахождении людей, нагрузка включает вес подъемных механизмов в производственных цехах, действие снега и ветра на крышу.

Особый вид включает аварийные ситуации, сейсмические воздействия, изменение усилий при просадках грунта от горных выработок. Правильно рассчитать ленточный фундамент можно только после сбора нагрузок в наиболее неблагоприятных сочетаниях, которые показывают максимально опасные позиции.

Определение размеров фундамента

Площадь основания определяется так, чтобы в процессе эксплуатации не наблюдалась осадка грунта. Нагрузка на почву уменьшается, если квадратура и периметр подошвы увеличивается. Для ленточного типа делают больше ширину по всей протяженности, а для столбчатого повышают число опор, увеличивая их габариты (до 500 мм по ширине и длине).

Размер фундамента принимается стандартный (500 мм) для двухэтажных или одноэтажных дачных строений, т.к. нагрузка от здания небольшая и грунт не осаживается со временем. Специалисты рекомендуют столбчатые опоры без существенного увеличения горизонтальных размеров. Если требуется увеличить несущую способность, расширяется нижняя часть опоры и столб приобретает вид перевернутого стакана.

В остальных случаях габариты основания зависят от толщины стен дома и глубины замерзания почвы в зимний период. Под тяжелое здание из кирпичных стен (500 мм) и железобетонного перекрытия делают ленточный монолитный фундамент с армированием или применяют сборные блоки. В строении с подвалом также делается ленточный тип, но основание заглубляется ниже подполья. Толщина ленты делается аналогично размеру стены.

Корректировка размеров фундамента

Исправление и подгонка размеров делается для выбора наиболее выгодного варианта, чтобы правильно рассчитать бетон на фундамент по выбранным габаритам основания. Если полученная несущая способность превышает расчетную нагрузку от строения на 15 – 20%, в целях экономии габариты опоры можно уменьшить.

Откорректированные размеры по ширине и длине проверяются новым расчетом. Учитывается обстоятельство, что при сборе нагрузок следует брать изменившуюся кубатуру фундамента и его уменьшенный вес.

Окончательный подсчет ведется по формуле Н > к · Р / (d · R), где:

- Н — несущая способность, зависит от размеров основания;

- к — коэффициент расчета надежности, постоянно равен 1,2;

- Р — нагрузка дома, посчитанная сбором усилий;

- d — табличный коэффициент, зависит от вида почвы и типа строения;

- R — сопротивление грунта, принимается по таблице.

Площадь подошвы ленточного основания считается умножением ширины полосы на общую протяженность конструкции. При корректировке длину опорной ленты уменьшить не удастся, поэтому работают с размером по ширине. Корректировка столбчатого типа означает подбор числа стаканов и изменение их габаритов.

Как самому определить тип грунта на участке

Классификация почвы – сравнение механических и физических параметров искомого грунта с характеристиками, используемыми в нормативах. Самостоятельная оценка является ориентировочной и приблизительной, поэтому при расчете несущая способность берется с некоторым запасом.

Визуальный метод определения:

- Глинистая почва при растирании в сухом состоянии дает ощущение порошка, комья трудно раздавливаются. Увлажненная глина остается мягкой и пластичной, мажется на пальцы, скатывается в колбаску. Лепешка при сдавливании получается без краевых трещин.

- Суглинки в сухом виде дают ощущение песчаных крупинок, комья легко рассыпаются при ударе. Влажная масса скатывается в колбаску, но при сгибании дает трещины, а лепешка получается с разломами по краям.

- Супесчаный грунт в сухом состоянии напоминает муку или пыль. Влажная масса образует комья малой прочности, которые рассыпаются. У влажной массы отсутствует пластичность, она не скатывается в кольцо, не расплющивается в лепешку.

Песок представляет собой рыхлую массу без связи между мелкими частицами. В сухом состоянии просыпается между пальцами, а во влажном виде отсутствует пластичность, липкость и связность.

Пример расчета ленточного фундамента

Для расчета выбирается участок протяженностью 1 м. Определяются усилия, действующие на этот кусок путем деления общей нагрузки от здания на требуемую площадь. В результате расчета получится ширина основания, проверится соотношение удельного давления на почву под участком ленты и сопротивления земли.

Пример: Рассчитывается нагрузка здания сбором усилий. Показатель расчетного сопротивления содержится в таблице ДБН В.1.2. – 10 — 2009. Общая масса строения 238 т делится на площадь основания участка ленты 21,4 м2 и находится давление под подошвой, равное 11,12 т/м2. Из таблицы видно, что аналогичный расчетный показатель грунта составляет 20,0 т/м2, значит фундамент с выбранными габаритами будет надежно работать и не осядет под нагрузкой, при этом задается необходимый запас прочности.

Несущая способность фундаментов

На данной странице приведена информация по вопросу одного из наших клиентов по поводу особенностей расчета несущей способности фундамента:

“Здравствуйте! Полтора года назад мною был залит малозаглубленный ленточный фундамент (ширина ленты – 25 см, глубина – 50 см), на котором планировалось строить одноэтажный дом из бревен 7*7 м. Но в связи с финансовыми обстоятельствами реализация проекта была отложена, и вернулся к нему я только сейчас. Теперь хочу строить дом из кирпича, но сомневаюсь, выдержит ли уже существующий фундамент такое здание. На участке грунт представлен плотной суглинистой почвой. Не произойдет ли усадка фундамента и последующая деформация стен? Помогите пожалуйста с расчетами массы дома и несущей способности фундамента”

“Здравствуйте! Полтора года назад мною был залит малозаглубленный ленточный фундамент (ширина ленты – 25 см, глубина – 50 см), на котором планировалось строить одноэтажный дом из бревен 7*7 м. Но в связи с финансовыми обстоятельствами реализация проекта была отложена, и вернулся к нему я только сейчас. Теперь хочу строить дом из кирпича, но сомневаюсь, выдержит ли уже существующий фундамент такое здание. На участке грунт представлен плотной суглинистой почвой. Не произойдет ли усадка фундамента и последующая деформация стен? Помогите пожалуйста с расчетами массы дома и несущей способности фундамента”

Из данной статьи вы узнаете, как правильно рассчитать несущую способность ленточных и свайных фундаментов, и какое оборудование для этого необходимо. Мы продемонстрируем технологию расчетов разных фундаментов на примере конкретного строения (кирпичного дома 7*7 м).

Используемые приборы

Решение возводить здание на уже существующем основании, которое простояло без нагрузки больше года, должно подкрепляться техническим обследованием железобетонного фундамента на предмет возникновения дефектов и определением его несущей способности.

Техническое обследование фундамента здания состоит из нескольких этапов, которые выполняются в следующей последовательности:

- Специалисты изучают проект фундамента и существующую исполнительную документацию по его возведению. Также анализируется геодезическая документация по состоянию грунтов на строительной площадке;

- Производится визуальный осмотр поверхностных элементов фундамента с целью выявления видимых дефектов;

- Производится инструментальное обследование фундамента – определяется прочность конструкции с помощью приборов неразрушающего (ультразвуковой, склерометрический анализ) и разрушающего действия, после чего дается оценка исправности и возможности дальнейшей эксплуатации фундамента;

- Собираются все нагрузки на фундамент, в число которых входит проектная масса здания, вес снегового покрова, давления ветра и полезная нагрузка на сооружение, которое планируется возводить на уже существующем фундаменте;

- Нагрузки на фундамент сопоставляются с силой сопротивления грунта строительной площадке, на основе чего делается вывод о достаточности несущей способности либо необходимости усиления фундамента.

Для определения геометрических параметров (слоя защитного бетона, расположения арматуры, ее класса и диаметра) железобетонных фундаментов используются приборы ультразвукового контроля по типу ИДС-1, ИЗС-10Ц , Пульсар 2.1 которые выполняют неразрушающий анализ конструкции. Наличие микротрещин в толще бетона определяется склерометром ИПС-МГ4.03.

Оценка прочностных характеристик фундамента выполняется с использованием прибора разрушающего контроля – ОНИКС-ОС, который функционирует по методу отрыва со скалыванием, фиксируя усилие, необходимое для деформации бетона.

Как определяется несущая способность фундаментов

Несущая способность фундамента – показатель, свидетельствующий о нагрузках, которые сможет выдерживать основание дома в конкретных грунтовых условиях.

Определение свойств почвы требует проведения геодезического исследования грунтов на строительной площадке, в процессе которого анализируются следующие характеристики:

- Тип грунта;

- Насыщенность почвы влагой и химический состав грунтовых вод;

- Уровень промерзания грунта;

- Коэффициент пористости и плотность породы.

Исходя из данных величин, определяемых вследствие лабораторного анализа взятых на участке проб почвы, выявляется сила сопротивления грунта – величина нагрузки, которую сможет выдерживать 1 см 2 почвы.

Существуют нормативные таблицы сопротивления разных видов грунта, однако проведение геодезических изысканий на объекте крайне желательно, поскольку один и тот самый вид почвы, обладающий разной влажностью и плотностью, будет иметь отличающиеся характеристики сопротивления.

Следующим этапом расчет является сбор нагрузок, которые фундамент будет испытывать в процессе эксплуатации. Данные нагрузки состоят из следующих факторов:

- Масса здания ;

- Нагрузки от снегового покрова;

- Нагрузки от давления ветра;

- Полезные эксплуатационные нагрузки.

Чтобы рассчитать массу здания необходимо определить вес составляющих его конструкции – стен, кровли и перекрытий. Сделать это можно умножив габаритные характеристики здания на удельный вес одного м 2 стройматериалов.

Атмосферные нагрузки добавляются к рассчитанной массе здания. Нормативные снеговые нагрузки на 1 м 2 горизонтальной плоскости здания указаны в действующих строительных нормативах.

Для определения ветровых нагрузок нормативное давление ветра необходимо умножить на площадь одной стороны здания (высота от нулевого уровня до конька крыши).

К сумме полученных результатов необходимо добавить полезные нагрузки, величина которых для жилых зданий составляет 100 кг на м 2 половых и междуэтажных перекрытий.

Расчёт несущей способности фундамента

Определение несущей способности оснований осуществляется на основе проектной площади опирания фундамента на грунт, сопротивления почвы и испытываемых фундаментом нагрузок, однако особенности и порядок расчетов для разных видов фундаментов будет отличаться.

Ленточного железобетонного

Определение несущей способности ленточного фундамента осуществляется через расчет фактической опорной площади, которой должна обладать фундаментная лента. Делается это по формуле: S>Yn*F/Yc*Ro, в которой:

- S – опорная площадь фундамента (см2);

- F – совокупная нагрузка на фундамент дома;

- Yn – коэф. надежности (1.2);

- Yc – коэф. работы фундамента в грунте;

- Ro – расчетное сопротивление грунта.

Величина Yc представлена в нижеприведенной таблице:

Для примера произведем расчет фундамента по несущей способности под кирпичный дом7*7 м (длина ленты с учетом внутренней стены – 35 м)., совокупные нагрузки от которого составляют 190 тонн. Здание возведено на суглинистой почве с сопротивлением 3.6 кг/см 2

- S>1.2*190 000/1*3.6 = 63 333 см 2 = 6,33 м 3 ;

Исходя из расчетов мы получаем, что фундамент, несущей способности, которого будет достаточно под вышеуказанное здание, должен обладать опорной площадью в 6,33 м 2 . Если учитывать периметр фундамента в 35 м., ширина ленты должна составлять как минимум: 6,33/35 = 0,18 м.

Исходя из сопротивления грунта, несущая способность такого ленточного фундамента составит: 63 333 * 3,6 = 227,99 тонн.

На винтовых сваях

Расчет несущей способности фундамента на винтовых сваях выполняется на основе определения несущих характеристик одной сваи и умножения полученного результата на количество свай в фундаменте.

Для примера произведем расчеты с аналогичными исходными данными – нагрузки от здания 190 тонн, периметр стен – 35м, грунт – суглинок к сопротивлением 3,6 см/м 2 . В фундаменте будут использоваться винтовые сваи с диаметром ствола 133 мм.

Рис. 1.8: Схема работы винтовых свай в грунте

- Определяем опорную площадь одной сваи 133 мм., диаметр лопастей у которой составляет 30 см, по формуле “R 2 *3.14” – 15*15*3,14 = 706.5 см 2 ;

- Рассчитываем несущую способность сваи по силе сопротивления суглинка: 706,5*3,6 = 2.55 тонн;

- Расчитываем общую несущую способность фундамента: 14*2,55 = 35,7 тонн.

Как вы видите, несущей способности винтовых свай не достаточно для возведения тяжелого кирпичного здания, нагрузка от которого составляет 190 тонн. На таких фундаментах могут возводиться лишь легкие здания из каркасных панелей либо дерева.

На железобетонных сваях

Железобетонные сваи, в отличие от винтовых, работаю в грунте не только своей опорной подошвой, но и боковыми стенками ствола, поэтому они обладают большей несущей способностью.

Расчет основания из ЖБ свай производится по формуле: P = 10Rh*F+u*l*f>P, где

- Rh – сопротивление почвы под острием сваи;

- F – поперечное сечение сваи (м 2 );

- u – периметр поперечного сечения (м);

- l – глубина погружения сваи;

- f – сопротивление грунта боковым стенкам сваи.

Для примера произведем расчет несущей способности фундамента под вышеуказанный дом, состоящего из 14 ЖБ свай сечением 30*30 см, погруженных на глубину 9 м.

В первую очередь определяется сопротивление грунта под острием сваи, на глубине 9 м. с учетом характеристик суглинистой почвы:

Далее рассчитывается сопротивление грунта боковым стенкам ствола:

Определяем несущую способность сваи по приведенной в начале главы формуле:

у какого фундамента наивысшая несущая способность

Как можно увидеть по приведенным расчетам, несущая способность разных фундаментов кардинально отличается – основания из винтовых свай отличаются минимальными сроками обустройства, однако их надежности достаточно лишь для возведения легких домов из дерева.

Ленточные фундаменты более надежны, они подходят под строительство тяжелых кирпичных домов в нормальных грунтовых условиях, однако при наличии пучинистых грунтов, когда нужно заглублять фундаментную ленту ниже уровня промерзания почвы, их обустройство становится экономически невыгодным.

Фундаменты на железобетонных сваях – универсальный вариант. Они обладают максимальной несущей способностью и устойчивостью в любых типах грунтов. Если вы решили строить кирпичный дом и делаете упор на максимальной надежности и долговечности конструкции, такой фундамент будет лучшим решением.

Заказ испытаний свай и обследования фундаментов

Компания “Установка Свай” предлагает услуги по обследованию фундаментов и проведению испытаний железобетонных свай статическим и динамическим методом. Данные испытания, проводимые в полевых условиях, позволяют узнать фактическую несущую способность сваи, что дает возможность составить максимально точный проект фундамента.

Также мы выполняем работы по погружению железобетонных и винтовых свай. Мы готовы обустроить свайный фундамент под ключ , взяв на себя выполнение всего спектра работ – от поставки высококачественных свай до сдачи полноценного свайного поля.

Все работы мы выполняем быстро, качественно и не дорого. Звоните нам по контактным телефонам, либо воспользуйтесь формой “Отправить заявку”, и мы предложим вам лучшие условия сотрудничества!

Полезные материалы

Особенности проектирования ЖБ фундаментов

Правильное проектирования фундамента на железобетонных сваях – основополагающее условие его надежности и долговечности.

Виды фундаментов по конструкции и способу изготовления

Классификация фундаментов включает несколько типов оснований, имеющих разную конструкцию и обустраиваемых по определённым технологиям.

Стоимость фундамента под дом 10 на 10

Возведение объекта, неизбежно сопряжено с обустройством фундамента. Наиболее популярны следующие типы оснований .

Онлайн калькулятор расчета вагонки

Популярность применения вагонки возрастает с каждым днем. И для этого есть веские основания:

- вагонка – универсальный материал, который подходит для отделки как внешних, так и внутренних стен;

- стоимость делает ее доступной для широких масс населения;

- богатый ассортимент используемых материалов при изготовлении, позволяет применять ее в самых разных дизайнерских проектах.

Но какая бы вагонка не была выбрана, ошибки в расчете нужного количества материала, могут не только нарушить текущий процесс ремонта, но и существенно изменить предполагаемый результат отделки.

Выбор древесины

На сегодняшний день строительный рынок наполнен разнообразными вариантами отделочных материалов, поэтому для новичка в делах ремонта и стройки, выбор вагонки может стать серьезным испытанием.

Основное, с чем покупатель должен идти на рынок, это понятие точного значения нужного количества материала. Такой подход поможет предотвратить некоторые неудобные ситуации. Ведь покупка лишних материалов приводит не только к потере денежных средств, но и времени, на его возможный возврат.

Рассмотрим наиболее часто используемые в производстве вагонки виды деревьев:

- Сосна . Отличается высокими показателями прочности, чем и привлекает потребителя. Однако нужно знать, что сосновая вагонка быстро теряет свой первоначальный цвет, если ее не обработать защитными лаками или морилкой.

- Дуб . Красивая структура дерева, которая практически не поддается гниению, делает такую вагонку лидером в рейтинге популярности отделочных материалов. Ее единственный минус – высокая цена, доступная не всем.

- Ясень . Его используют не очень часто потому как обработка такой древесины занятие довольно трудоемкое и затратное. Но при этом древесина ясеня очень прочная и при сушке не меняет свою структуру и форму.

- Липа – это идеальный вариант для обустройства парилок в бане или сауне. Она отлично сохраняет тепло, не выделяя при этом вредные для здоровья человека масла смолы.

Сорта древесины

Качество пиломатериала и как следствие конечный вид изделия, существенно влияет на цену вагонки.

Различают четыре основных сорта древесины, которые могут влиять на показатель стоимости:

- категория «Экстра». Это наивысший класс древесины, который на своей поверхности не имеет сучков, трещин и других дефектов;

- класс «А» присваивается древесине, у которой может быть один два сучка на один погонный метр доски;

- класс «В» предполагает, что на поверхности дерева имеются дефекты темного цвета, диаметром до 1см;

- класс «С» присваивается самой низкопробной древесине, из которой производят вагонку соответствующей цены и качества.

Произвести расчет необходимого количества материала не сложно. Если возникнут затруднения, на помощь всегда придет продавец товара. Главное все расчеты произвести вовремя, до совершения сделки. Это поможет сохранить денежные средства и предотвратить ситуацию, когда после ремонта остается очень большое количество обрезков.

Запас вагонки, конечно же, должен быть, но в разумных пределах. Как правило, специалисты рекомендуют к расчетному значению необходимого количества материала прибавлять 10-15 % запаса.

Какими единицами реализуется вагонка

Вагонка в основном продается кубометрами, что может создавать некоторые неудобства при расчете нужного количества материала. Для большего удобства стоит запомнить какую приблизительно площадь может укрыть вагонка определенного размера:

- панель, размеры которой составляют 6000*200*8 мм, займет собой площадь 1,2 м2;

- если параметры вагонки составляют 6000*250*5, то размер площади будет 1,5 м2;

- панель с габаритами 2600*148*6 укроет площадь в 7,07 м2.

Как видно габариты материала учитывают показатель толщины. Если вагонка продается поштучно, то показатель толщины никакого значения не имеет, и не применяется при выполнении расчета.

Однако в случае продажи материала в единицах объема, параметр толщины оказывает существенное влияние на конечный результат при расчете нужного количества вагонки.

Расчет количества вагонки

Расчет количества вагонки производится по следующему алгоритму:

Определяем общую площадь для обшивки:

S = (2АН +2ВН) – (ahn + bh1n1), где А – длина помещения; Н – высота комнаты; В – ширина комнаты; a – ширина окна; b – ширина двери; h, h1 – высота окна и двери; n, n1 – количество окон и дверей.

Если учитывается площадь потолка, то формула расчета выглядит следующим образом:

S= (2AH + 2BH +AB) – (ahn + bh1n1).

Определяем площадь вагонки для мансарды, потолок которой представлен двумя поверхностями и вертикальным фронтом без переборок:

S = 2AB + 2b (4A2-b2)/4, где А – расстояние от конька до основания ската.

Если требуется расчет количества вагонки для мансарды с переборками, формула выглядит следующим образом:

Площадь = 2AB + 2b (4A2-b2)/4 + Ph, где Р является показателем периметра переборок, h – высота стенки.

Вычислить площадь одной панели можно путем несложных математических вычислений. Для определения площади одной панели необходимо длину этой панели умножить на ширину. В полученном результате необходимо вычесть площадь паза, который не является элементом поверхности обшивки.

Для расчета требуемого количества материала в штуках, нужно общую площадь обшивки поделить на площадь одной панели.

Расчеты можно проводить вручную, но этот процесс, как правило, занимает достаточно большое количество времени и сил. Ускорить его и сделать более легким помогут специальные компьютерные программы онлайн калькуляторов. Как показывает практика, итоговые значения при использовании такого способа не будут существенно отличаться от тех, которые бы получились при ручном вычислении.

Заключение

Расчет необходимого количества вагонки для обшивки любых поверхностей вашего дома выполнить не сложно. Расчет можно осуществить самостоятельно вручную, или воспользоваться компьютерными программами онлайн калькулятора. Для этого нужно только знать точные значения основных параметров поверхности: ширину, высоту, длину, а также толщину вагонки.

Точность вычислений не только сохранить бюджет ремонта от лишних трат, но и избавит от большого количества обрезков. Но все-таки вычисляя значение нужного количества вагонки, помните, дробное значение всегда округляют в большую сторону и прибавляют к нему до 15% стратегического запаса материала.

После того, как выполнен расчет необходимого количества вагонки, можно приступать к ее монтажу

Калькулятор расчета евровагонки

Погрузка бесплатно :: Без выходных с 9,00 до 18,00 :: Оплата после доставки

Заказать звонок

Мебельный щит

Доска полуобрезная

Евровагонка липа

сорт Экстра 2,9 м по 1100 руб/м,

сорт А 2,9 м по 1000 руб/м

Подоконник

Мебельный щит

Доска полуобрезная

Евровагонка липа

сорт Экстра длинна 2,9 по 1100 руб/м, сорт А 2,9 по 1000 руб/м

Подоконник

Акции

14.08.2019 Пиломатериалы в кредит!

Теперь вы можете приобрести нашу продукцию в кредит удобно и быстро.

С подробной информацией по условиям кредитования Вы можете ознакомиться на официальном сайте нашего банка-партнёра «Тинькофф Банк» или позвонить менеджеру нашего магазина

10.05.2020 Строительство и ремонт

Осуществляем все виды строительных работ и ремонта

8-963-900-16-18

14.11.2015 Срубы из бруса

Калькулятор расчета евровагонки

Как рассчитать количество вагонки и ее стоимость

Вагонка давно стала популярным отделочным материалом. Она подходит для проведения внутренней и внешней отделки помещений различного назначения. Огромный выбор расцветок и текстур позволяет подобрать оптимальный вариант для любого интерьера. Привлекательной остается и цена материала.

Решив остановить свой выбор на вагонке, необходимо правильно ее выбрать и рассчитать нужное количество материала. Очень важно не ошибиться в этих вопросах. В противном случае вы рискуете замедлить ход ремонтных работ или получить результат, далекий от желаемого.

Выбор древесины и сорта

Сегодня вагонка производстводится из древесины и хвойных, и лиственных пород. Внешний вид и свойства материала во многом зависят от вида древесины. Поэтому при выборе необходимо учитывать, где и при каких условиях будет монтироваться вагонка.

На качество, внешний вид и цену вагонки влияет и сорт. Всего выделяют четыре сорта:

- Класс «Экстра». Идеально ровная и красивая вагонка. На поверхности ее отсутствуют трещины, сучки и прочие дефекты.

- Класс «А». Наличие сучков допустимо, но не в небольших количествах (один-два на погонный метр).

- Класс «В». Допустимо наличие дефектов в виде темных пятен размером не более 1 см.

- Класс «С». Пиломатериал имеет множественные дефекты, возможно наличие трещин, сучков. Это самая низкокачественная и вместе с тем самая дешевая древесина.

Расчет количества вагонки

Выбрав подходящий материал, самое время рассчитать необходимое количество. Очень важно быть точными при расчетах.

Это поможет избежать ситуации с нехваткой материала и при этом не переплачивать за излишки. Также не стоит забывать и о том, что материал необходимо покупать с запасом примерно в 10-15%.

Расчет вагонки ведется в кубометрах. Это может создать некоторую сложность при расчетах количества. Информация ниже поможет вам не ошибиться:

- Панель 6000х200х8 мм занимает 1.2 м2;

- Панель 6000х250х5 мм занимает 1.5 м2;

- Панель 2600х148х6 занимает 7.07 м2.

В случаях, когда вагонка реализуется поштучно, показатель толщины можно не учитывать. Он важен лишь когда совершается продажа евроагонки в единицах объема.

При расчете количества вагонки вам поможет следующая формула:

S = (2АН +2ВН) – (ahn + bh1n1):

А – длина помещения;

H – высота помещения;

В – ширина помещения;

a – ширина окна;

b – ширина двери;

h, h1 – высота окна и двери;

n, n1 – количество окон и дверей.

Если вы планируете отделывать вагонкой не только стены, но и потолок, воспользуйтесь другой формулой:

S= (2AH + 2BH +AB) – (ahn + bh1n1).

Часто с помощью вагонки отделывают мансарду. При расчете количества материала в данном случае понадобится следующая формула:

S = 2AB + 2b (4A2-b2)/4, где А – расстояние от конька до основания ската.

Посчитав площадь обшивки, несложно определить, какое количество панелей понадобится для отделки. Для этого необходимо разделить общую площадь обшивки на площадь одной панели.

Как можно видеть, сделать расчеты самостоятельно не так-то сложно. Тем не менее, это занимает немало времени. Именно поэтому, чтобы сократить временные издержки, вы можете воспользоваться онлайн калькулятором или специальной программой.

Заключение

Чтобы расчеты были правильными, необходимо знать точные параметры помещения и материала. Сами же расчеты можно провести самостоятельно вручную или с помощью специальной программы. Если в процессе вычислений у вас получается дробное число, его необходимо округлять в большую сторону. Также не стоит забывать про некоторое количество материала, которое нужно взять про запас. От точности вычислений во многом зависит рациональное расходование бюджета.

Расчет вагонки калькулятор

Исходные данные

Длина комнаты, см:

Высота комнаты, см:

Ширина комнаты, см:

Ширина двери, см:

Высота двери, см:

Длина доски вагонки, см:

Ширина доски вагонки, мм:

Толщина доски вагонки, мм:

Требуется число досок вагонки:

Все калькуляторы

Поделиться с друзьями

Что делает калькулятор вагонки?

Расчет вагонки калькулятор на нашем сайте выполняет с учетом любого количества окон и дверей в помещении.

Результат расчета на выходе – целое число досок вагонки, предназначенных для обшивки комнаты, кухни, коридора или другого помещения. Вычисляется также количество кубометров материала, так как обычно вагонка продается в кубометрах.

Вагонкой в настоящее время отделывают и внутренние, и внешние стены. Этот материал, имитирующий брус, приобретает все большую популярность. Здесь вы сможете не только рассчитать на калькуляторе необходимое количество вагонки для отделки, но и узнать, как выбрать материал в зависимости от сырья, из которого он изготовлен.

Параметры обшиваемого помещения

Для получения результата требуется ввести в соответствующие поля калькулятора:

- параметры размерности помещения (длину, высоту и ширину – все в сантиметрах);

- высоту и ширину дверей и окон (также в сантиметрах);

- количество дверей и окон.

Параметры вагонки

Следующие поля калькулятора принимают данные о доске вагонки:

- длину (в сантиметрах);

- ширину (в миллиметрах);

- толщину (в миллиметрах)

доски вагонки (без пазов и гребней, которые не входят в площадь доски).

Это очень важно: в торговых сетях вам могут назвать ширину вагонки с учетом паза и гребня. Для расчетов количества досок на обшиваемую площадь требуется так называемая рабочая ширина доски, которая не включает гребень, который при работе с материалом входит в паз, то есть исключается из общей площади покрытия.

Как калькулятор вычисляет количество вагонки

Калькулятор вычисляет площадь обшиваемой поверхности (в двух вариантах – обшиваются только стены или стены и потолок), делит ее на площадь одной доски и выдает целое число требуемого количества вагонки.

Самый точный расчет расхода строительных материалов производят соответствующие специалисты. Поэтому результаты вычислений на калькуляторе носят ознакомительный и рекомендательный характер. Они позволяют получить общее представление о необходимом количестве материалов и примерной смете планируемых работ.

При этом пользование калькулятором сэкономит Ваше время на расчеты и позволит избежать ошибок при вычислениях, если бы Вы производили их на бумаге.

Стандартные размеры досок вагонки

Получите представление о необходимом количестве материала, пользуясь следующими данными о стандартных размерах досок вагонки в зависимости от сорта древесины, из которого они изготовлены.

Сосновая вагонка – длина: 50 см – 300 см, ширина: 50 мм – 108 мм, толщина: 12.5 мм.

Осиновая – длина: 100 см – 300 см, ширина: 88 мм, толщина: 12.5 мм.

Лиственная – длина 100 см – 300 см, ширина: 88 мм, толщина: 16 мм.

Ольховая – длина: 20 см – 600 см, ширина – 76 мм – 200 мм, толщина: 12.5 мм.

Липовая – длина: 100 см – 600 см, ширина – 80 мм – 125 мм, толщина: 12.5 мм.

Кедровая – длина: 200 см – 400 см, ширина – 88 мм – 140 мм, толщина: 12.5 мм.

Дробные числа в поля калькулятора следует вводить с точкой после целой части, а не с запятой. Например, правильно: 12.5.

Вагонку из какой древесины выбрать?

Чем отличаются виды древесины, из которых чаще производится вагонка?

Сосна. Ее главное достоинство – высокая прочность, устойчивость к сгибу и деформации, поражению насекомыми, грибками и плесенью. Хорошо поддается обработке. Недостатки – быстрое выцветание, повышенная склонность к возгоранию.

Осина. Также отличается прочностью, причем при высыхании становится еще более прочной. Проявляет стойкость к влаге, из-за чего можно ею можно отделывать внутренние стены бани. Не выделяет смолы. Недостаток: естественная влажность осины высока и при усушке на выворачивается.

Лиственница. Достоинства: очень высокая прочность и долговечность, стойкость к гниению и влаге, огнестойкость. Недостаток: неравномерная усушка.

Ольха. Достоинства: красивый внешний вид, хорошие теплоизолирующие и антисептические свойства. Недостаток: без специальной обработки быстро становится темной.

Липа. Достоинство: хорошо сохраняет тепло, не выделяет вредные для здоровья вещества. Недостатки: подверженность поражению насекомыми и грибками, гниению.

Кедр. Достоинства: хорошие теплоизолирующие свойства, приятный аромат, хорошая влагостойкость, неподверженность гниению, благодаря которым вагонка из кедра – один из идеальных материалов для отделки парных бань. Основной недостаток: высокая цена.

Теперь о сортах древесины, которые перечислим в порядке убывания цены вагонки.

«Экстра». Самый высокий класс. Древесина не имеет сучков, трещин и других дефектов.

Класс «А». Допускается до двух сучков на погонный метр доски.

Класс «В». Могут быть дефекты поверхности диаметром до 1 сантиметра.

Класс «С». Дефекты могут быть более существенными, чем у предыдущего класса.